Prix d’écriture 2026 : “Crache ton premier jet, colorie ton second”

Le comité d’organisation du prix d’écriture des IUT a décidé cette année de faire travailler les étudiant.e.s sur… l’atelier d’écriture. Voici le sujet, précédé comme toujours d’une réflexion :

-

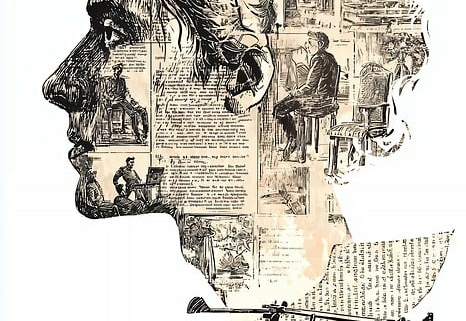

Du pouvoir de l’écriture

« Le danger n’est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre toujours croissant d’hommes habitués dès l’enfance à ne rien vouloir de plus que ce que les machines peuvent donner », Georges Bernanos, 1943.

Dans son livre Servitudes virtuelles. Éthique et politique à l’ère du numérique (Points sciences, nouvelle édition 2025), Jean-Gabriel Ganascia évoque l’utopie créée à la naissance du web, formulée ainsi par le poète, essayiste et libertaire américain John Perry Barlow, qui présenta au Forum économique de Davos une déclaration d’indépendance du cyberespace. Déclaration dans laquelle il défend la création d’« une nouvelle demeure de l’esprit », « un monde où tous peuvent entrer, sans privilège ni préjudices dictés par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance », « un monde où chacun, où qu’il se trouve, peut exprimer ses idées, aussi singulières qu’elles puissent être, sans craindre d’être réduit au silence ou à une norme ». Et de conclure : « Nous allons créer une civilisation de l’esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé. » « Trente ans plus tard, sommes-nous parvenus à créer cette civilisation de l’esprit ? » s’interroge J.G. Ganascia. Certes, le savoir encyclopédique du monde entier est désormais quasiment accessible à toutes et tous tout le temps. Mais les flots des produits de la crédulité, de la désinformation et la propagande submergent désormais Internet.

Concernant la créativité humaine et le renforcement de nos activités cognitives, l’exemple des IA génératives démontre le contraire. De même que nous avons bien souvent délégué une grande partie de nos activités physiques, pour devenir prisonniers d’une civilisation de la chaise, à cause de la sédentarisation croissante de nos modes de vie (Juanico, 2023), les modèles de langage de l’IA générative assistent désormais une grande partie de l’humanité au cours du processus de rédaction. La tâche d’écriture est ainsi considérée comme une besogne pénible, renvoyant entre autres au mythe de la page blanche et au manque d’inspiration. Or, J.G. Ganascia rappelle l’idée suivante, partagée par de nombreux linguistes :

« La pensée s’élabore dans et par l’écriture. Comment ne pas craindre son affaiblissement ? “Exprimer” vient de exprimere en latin, mot forgé à partir du préfixe ex – “hors” – et du verbe premere – “presser”. Au sens premier, cela signifie extraire la liqueur des plantes en les pressant. L’ex-pression fait sortir l’essence des choses par l’exercice d’une pression. L’écriture, si douloureuse soit-elle, favorise l’ex-pression de la pensée qui jaillit de la tension que nous exerçons sur nous-même pour la produire. »

Écrire, c’est choisir, c’est mettre en forme, c’est faire advenir ce qu’on ne soupçonnait pas, ce n’est pas seulement transcrire. Écrire, c’est construire, c’est s’aventurer quelque part : dans un atelier d’écriture, « l’écriture est conçue comme une aventure où les mots en savent souvent plus que nous, où l’on écrit pour savoir ce qu’on a à dire et qui n’existe pas encore, mais aussi comme un territoire où l’on peut se libérer de certains secrets en les enfouissant dans les replis cachés des phrases » (Michèle Monte). Ne nous privons surtout pas de ce pouvoir et de cette liberté.

Certes, le scripteur peut ressentir une forme de souffrance quand rien ou pas grand-chose de satisfaisant ne sort lors de la mise en écriture. D’où l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, qui supprime l’angoisse de la page blanche et la fatigue de l’ex-pression. À partir d’un simple prompt, « un premier jet coule en flux, fluide et lisse ». Il suffit ensuite au scripteur devenu « prompteur », d’ajuster, de faire de nouvelles suggestions, de restructurer, de remplacer quelques termes, etc. Mais « l’expression au sens propre disparait. La pensée ne se contente plus que d’organiser, au lieu de surgir irrépressible de nous-mêmes ». Contrairement à ce que proclamait Barlow, qui prévoyait une augmentation de l’esprit, l’IAG amène une baisse de la créativité.

Dominique Bucheton (David, Plane, 1996) rappelle que le projet de toute école démocratique est de « permettre à un individu de se forger son propre langage écrit comme il s’est forgé sa propre parole, l’aider à construire et poser son identité, sa particularité de sujet écrivant. » Mais est-ce si facile ? s’interroge Dominique Bucheton. En effet, le rapport à l’écrit construit depuis l’enfance, « enraciné très tôt, socialement, familialement, ou lors des tout premiers apprentissages scolaires » peut être douloureux, et constituer un frein pour le développement des compétences d’écriture. Or, le dispositif des ateliers d’écriture permet avec grande efficacité de modifier ce rapport (Lafont-Terranova, 2019), notamment en déconstruisant les représentations sacralisantes de l’écriture.

-

Un atelier d’écriture : pour quoi faire ?

Lors d’un atelier d’écriture, l’animateur de l’atelier propose des pistes (ou des starters) qui sont de véritables portes d’entrée dans l’écriture. Certaines pistes s’inspirent des contraintes oulipiennes. On peut par exemple imposer une liste de dix mots, et faire écrire une petite histoire à partir de ces termes. D’autres proposent des exercices de style, des « à la manière de ». D’autres portent sur le matériau lui-même, c’est-à-dire les mots, et ce qu’ils nous inspirent. Exemple : écrire un court texte sur un mot qu’on déteste. D’autres encore s’appuient sur le passé du scripteur, en faisant appel à sa mémoire. Je me souviens d’une piste d’écriture travaillée en atelier : un geste oublié. Piste qui peut paraitre embarrassante (puisque le geste est oublié), mais en réalité qui fonctionne, à condition de laisser un temps de réflexion suffisant pour qu’advienne un souvenir. D’autres enfin lancent le scripteur sur l’écriture de soi. Écrire ses ressentis intimes, mettre en mots nos expériences heureuses ou douloureuses. Comme l’écrit Christophe André (2025), l’écriture possède aussi une dimension thérapeutique. « Elle permet de clarifier ce qui est flou ou confus en nous, de mettre à distance ce qui est douloureux. Elle nous aide aussi à nous remettre à penser clair, quand nous sommes perdus dans nos ruminations, ces pensées stériles qui tournent en rond. Car l’écriture est d’abord un acte, comme la marche, et ce sont nos actes plus que nos réflexions qui nous arrachent aux errances de notre vie intérieure. » Or, l’IA, qui « pense » à notre place nous prive de cette dimension scripturale.

En tous les cas, une bonne piste d’écriture est celle qui permet à chacun de rédiger un premier jet assez facilement et rapidement. J’ai créé par exemple la piste suivante il y a quelques années : « la vie, c’est comme une boite de Lego », en demandant aux étudiants d’écrire un court texte à partir de cette comparaison. Très majoritairement, tous les étudiants écrivent un texte facilement, et parfois très touchant dès le premier jet.

-

Écrire, c’est réécrire

Il n’y a pas de petit premier jet, « de “petit” texte. Chaque texte prépare le suivant. » (Winckler, 2020). Le premier jet est naturellement peu abouti, même si l’on est parfois surpris de la force émotionnelle et créative d’un premier jet. Réécrire un deuxième, puis un troisième jet permet de notables améliorations. En faisant découvrir aux étudiants les différents états d’un texte, on leur fera prendre conscience des états intermédiaires du texte. Il faut déconstruire l’idée d’atteindre un texte idéal du premier coup.

Quand l’atelier d’écriture se donne pour objectif l’amélioration des compétences d’écriture, il est nécessaire de travailler la réécriture, ou « l’épaississement des textes » selon la belle formule de D. Bucheton.

Outre les opérations de base identifiées par Claudine Fabre Cols, déplacement, suppression, ajout, remplacement, voici quelques propositions pour travailler la réécriture, publiées dans l’excellent ouvrage d’Odile Pimet et de Claire Boniface consacré aux ateliers d’écriture :

- « réduire : éliminer l’inutile, le redondant ; chercher l’ellipse, ciseler les phrases ;

- développer : enrichir, déployer les possibilités latentes d’un texte ;

- analyser : prendre du recul, regarder un texte pour en déterminer les insuffisances et les potentialités ;

- structurer, restructurer : changer l’ordre des paragraphes, articuler des textes, travailler la composition du récit ;

- décaler : changer de point de vue, de narrateur, de style, de vocabulaire… ».

-

Crache ton premier jet. Colorie ton second jet

Le sujet 2026 est le suivant :

- Dans un premier temps, l’étudiant créera une liste de pistes d’écriture (4 au minimum). Ces pistes doivent déclencher l’écriture.

- Dans un deuxième temps, il en choisira une et rédigera différentes versions (du premier jet au deuxième jet, voire plus).

- Dans un troisième temps, il se livrera à quelques réflexions sur son rapport à l’écrit.

Pour vous inscrire, envoyez un mail à Pascal Plouchard avant le 16 janvier 2026.